丹生都比売大神の巡幸

丹生都比売大神の巡幸当社に伝わり、応神天皇勅筆とされる「丹生大明神告門(にうだいみょうじんのりと)」には、丹生都比売大神の地上への降臨から天野への鎮座までの様子が記されています。

紀の川のほとりの三谷(当社参詣道三谷坂の登り口)へ降臨された大神は、大和国と紀伊国を巡幸されて、奥之沢明神の場所から初めて天野へお入りになられました。

それからも紀伊国の巡幸を続けられた大神は、最後に天野へお帰りになり、この地を鎮座地と定められたのです。

また、「紀伊続風土記」では、大神の降臨された地を三谷の丹生酒殿神社の奥にある七尋の滝としています。

「丹生大明神告門」「紀伊続風土記」と共に、紀の川沿いに残る伝承を読み解くと、大神は紀伊国と大和国を巡幸され、各地で農耕や機織りと養蚕、また煮炊きなど衣食に関わることをお広めになられたようです。

三谷の丹生酒殿神社の名も、大神が紀の川の水で酒を醸されたことに由来するといいます。

大神は、言わばこの一帯の国づくりをされたのです。

なお、大神の別名は稚日女尊(わかひるめのみこと)ですが、江戸時代後期に紀州藩が編纂した「紀伊国続風土記」には、このお名前が和歌山の地名の由来となったという説が記されています。

奥之沢明神

奥之沢明神 和歌山県庁のレリーフ「丹生都比売命」 作・保田龍門

和歌山県庁のレリーフ「丹生都比売命」 作・保田龍門 神功皇后の新羅遠征

神功皇后の新羅遠征「播磨国風土記」逸文には、神功皇后の新羅遠征に際し、丹生都比売大神が託宣を下し、赤土(丹)をお授けになったと記されています。

神功皇后が丹で軍船や軍装を赤く塗ったところ、魚も鳥も船の行く手をさえぎること無く、戦いに勝利を収めることができたといいます。

兵庫県神戸市の丹生山(たんじょうさん)は、この時の丹が採取された場所とされ、山上には今も大神を祀る丹生神社(たんじょうじんじゃ)が鎮座しています。

神功皇后 「日本の童画(明治28年)」より

神功皇后 「日本の童画(明治28年)」より 丹生神社(丹生山)

丹生神社(丹生山) 天野祝と小竹祝

天野祝と小竹祝昔、神功皇后は忍熊王(おしくまのみこ)の反乱を鎮めるために、紀伊国の小竹宮(しののみや)へお移りになられました。

すると、昼もまるで夜のような闇に包まれ、それが何日も続いたのです。不思議に思われる皇后に、一人の翁がその理由を語りだしました。

丹生都比売神社の神官「天野祝(あまののはふり)」と、志野神社(和歌山県紀の川市)の神官「小竹祝(しののはふり)」は親友同士でした。小竹祝が病で亡くなると天野祝は嘆き悲しみ、ついにはそのなきがらにすがったまま息絶えてしまいます。そのため二人を一緒に葬ったところ、この天変地異が始まりました。異なる神社に仕える神官を合葬することは「阿豆那比(あずない)の罪」と呼ばれる禁忌なのです。

皇后は直ちに墓を開かせ、二人を別々に葬らせました。するとたちまち日の光がもどり、再び昼と夜が分かれたのでした。

このお話は、我が国の正式な歴史書である日本書紀に記されています。このことから丹生都比売神社が1700年前とされる神功皇后の御世に存在していたことがわかるのです。

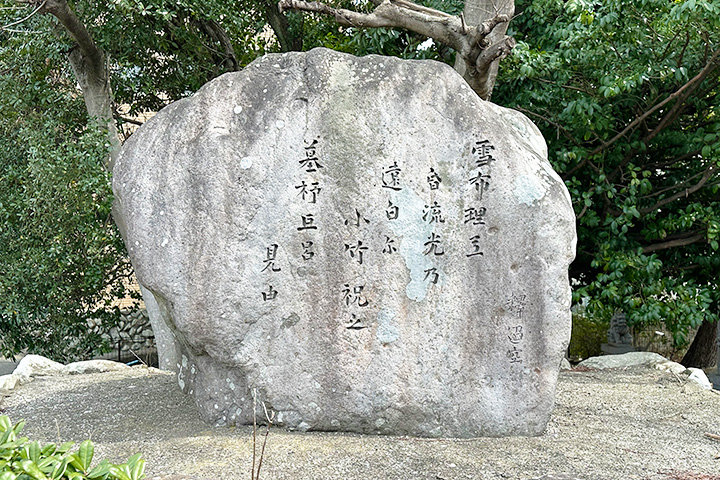

現在も志野神社には小竹祝の塚と伝わる石塔が遺されています。また小竹祝は小竹八幡神社(和歌山県御坊市)の神官であったともいわれ、小竹八幡神社の元宮には国文学者・折口信夫による小竹祝の歌碑が立ちます。さらに伯太神社(大阪府和泉市)には、神功皇后に仕えた武将として天野祝丸・小竹祝丸が祀られており、近くにある丸笠山古墳が二人の墓と伝わります。

志野神社(和歌山県紀の川市) 小竹祝塚

志野神社(和歌山県紀の川市) 小竹祝塚 小竹八幡神社元宮(和歌山県御坊市) 小竹祝の歌碑

小竹八幡神社元宮(和歌山県御坊市) 小竹祝の歌碑 丸笠山古墳(大阪府和泉市) 四世紀の前方後円墳

丸笠山古墳(大阪府和泉市) 四世紀の前方後円墳 応神天皇の寄進

応神天皇の寄進当社に伝わる「丹生祝氏文」また弘法大師の記された「御遺告」によると、応神天皇は当社の社殿を造営されると共に、紀伊山地北西部一帯を神領として寄進されたといいます。

北は紀の川から東は丹生川に及ぶ広大な神領で、その中に高野山も含まれていました。

応神天皇の母君は神功皇后ですので、神功皇后の新羅遠征の戦勝との関わりも想像されます。

応神天皇陵(大阪府羽曳野市)

応神天皇陵(大阪府羽曳野市) 高野山開山縁起

高野山開山縁起弘法大師は、唐の国からはるか日本に向けて法具の三鈷杵を投げ、その落ちた地こそが密教の根本道場に相応しい地とされました。

帰朝後、三鈷杵を探し求める弘法大師は、山中で白黒二匹の犬を連れた、不思議な狩人と出会います。

この狩人のすすめにより、弘法大師は二匹の犬の案内によって、天野の地へと導かれました。

柳沢明神の場所で弘法大師の前に丹生都比売大神が姿を現し、先ほどの狩人が高野御子大神であることをあかすと、神領であった高野山をお授けになったのです。

かくして二匹の犬(ご神犬)に導かれ、高野山へと足を踏み入れた弘法大師は、松のこずえにかかる三鈷杵を目にされました。

弘法大師は、丹生都比売大神と高野御子大神を畏れ敬い、高野山の鎮守の神、真言密教の守護神として、壇上伽藍へ御社(みやしろ)を築いてお祀りになられたのです。

この伝承は、あらすじに多少の差違はありますが、高野山の創建縁起である「金剛峯寺建立修行縁起」をはじめ、「今昔物語」など多くの書物に記されています。

柳沢明神

柳沢明神 御社(高野山壇上伽藍)

御社(高野山壇上伽藍) ご神犬ゆかりのおみくじ

ご神犬ゆかりのおみくじ 北条政子と四社明神

北条政子と四社明神四社の本殿が並び、「四社明神」とも称される当社ですが、第三殿と第四殿が築かれ、四社が揃うのは、鎌倉時代のことです。

鎌倉時代の初めに、神職と共にこの神社を護持していた、行勝上人という高野山の僧がいました。

ある晩、上人のもとに丹生都比売大神と高野御子大神が現れ、「往昔の友(旧友)」である気比神宮の大食都比売大神、厳島神社の市杵島比売大神を共に祀って欲しいと告げました。

上人の弟子に源頼朝の庶子の貞暁がいたことから、北条政子の下へ託宣は報告されます。

政子の命により、直ちに第三殿と第四殿が造営され、大食都比売大神、市杵島比売大神が勧請されたといいます。

行勝上人は、この外にも当社に様々な尽力をし、その功績から若宮に祀られています。

また、当社所蔵の宝物・金銅琵琶(国指定重要文化財)は、北条政子が第四殿の市杵島比売大神へ奉納したものと伝わります。

若宮

若宮 金銅琵琶(重要文化財)

金銅琵琶(重要文化財) 元寇の託宣

元寇の託宣我が国存亡の危機となった、鎌倉時代の元寇(蒙古襲来)。

モンゴル帝国が総力を挙げて攻め寄せた、二回目の襲来(弘安の役)の直前となる弘安4年(1281)4月に、丹生都比売神社の託宣があったと、朝廷と幕府の記録にあります。

その託宣とは、「諸国の神々に先駆けて、蒙古軍と戦うために、丹生都比売大神が4月28日に出陣する。

6月7月中に敵は退けられるだろう」というもので、合わせて社頭に群がった数千羽のカラスが、一つがいを残して一斉に飛び立ち、社殿が鳴動し光り輝くなどの瑞兆がみられたといいます。

その直後、海上に14万もの蒙古の大軍が姿を現し、国内は大きく動揺しましたが、すぐに託宣のことが広まり、人々は歓喜したとも記されています。

この託宣の通り、閏7月1日の暴風雨により蒙古軍は壊滅し、弘安の役は終結します。

鎌倉幕府は丹生都比売大神の御神威を畏れ敬い、和泉国近木荘(大阪府貝塚市近木川下流域)を寄進し、太刀弓箭を奉納して、当社を紀伊国一之宮と定めました。

当社の所蔵する国宝の銀銅蛭巻太刀拵と国重要文化財の五振りの太刀は、この時に幕府より奉納されたものとされています。

元寇のカラス(本殿第三殿)

元寇のカラス(本殿第三殿) 銀銅蛭巻太刀拵(国宝)

銀銅蛭巻太刀拵(国宝) 真田信繁(幸村)の赤備えと丹

真田信繁(幸村)の赤備えと丹真田信繁(幸村)は、天下分け目の関ヶ原の合戦に際し、信州上田城で徳川秀忠の大軍を手玉にとる奮戦をしました。

しかし西軍の敗北により、敗軍の将となった信繁は、父の昌幸と共に高野山へ流罪となり、当社にほど近い九度山の地へ移りました。

かつて当社では、葛城修験の神事であった神還会(現在の神還祭の由来)が執り行われていました。

ある年、信繁は懇意にしていた高野山蓮華定院の僧から、この神還会に誘われますが、腹痛により急遽欠席をしたといいます。

蓮華定院には、これを詫びる信繁の手紙が残されています。

当社と九度山は町石道で結ばれています。

信繁は、流人の身の寂寞に、たびたび当社を訪れたのではないでしょうか。

真田の代名詞ともいえる、甲冑の「赤備え」。

精鋭部隊の象徴であるあの赤は、丹生都比売大神のつかさどる丹(水銀朱)で染められたものと伝わります。

元寇以来、勝利の神とも崇められた丹の女神の前で、きっと信繁は武人としての再起を願ったことでしょう。

慶長19年(1614)、信繁は丹染めの赤備えに身を包み、大阪城へ馳せ参じました。

「大阪の陣」での赫赫たる戦功から、信繁は「日本一の兵(つわもの)」と称えられることになるのです。

第3回高野山麓いと楽しフォトコンテスト入賞作品

第3回高野山麓いと楽しフォトコンテスト入賞作品 しろまるくろまる

しろまるくろまる 八百比丘尼と鏡池

八百比丘尼と鏡池八百比丘尼は、人魚を食べたために不老不死になったとされる比丘尼(尼僧)で、日本各地にその伝説が残ります。

800歳を越えてもなお15、6歳ほどの美しい少女の容姿を留めていたとされます。

当社の輪橋が架かる鏡池は、「紀伊続風土記」によれば、八百比丘尼が稚日女尊(丹生都比売大神)の宝鏡を納めたことから、その名が付けられたとされています。

また、寛永4年(1627)5月に鏡池を浚ったところ、背に菊水小鳥を刻んだ3寸6分(約14cm)ほどの鏡が現れ、これこそが八百比丘尼の納めた宝鏡であるとも記されています。

現在、宝鏡は「瑞華双鸞八稜鏡」と呼ばれ、当社の社宝となり、県の文化財にも指定されています。

この宝鏡は平安時代後期の作と想定され、八百比丘尼の存命したとされる期間と重なります。

鏡池

鏡池 瑞華双鸞八稜鏡

瑞華双鸞八稜鏡

〒649-7141

和歌山県伊都郡かつらぎ町上天野230

お電話:0736-26-0102

(毎日午前8時45分から午後4時30分)

![]()

![]()