当社は祭祀に関わるものから、刀剣や舞楽装束・舞楽面・雅楽器そして経典に至るまで、さまざまな宝物を所蔵してきました。

舞楽と雅楽に関するものは、その大半が江戸時代初期までに高野山へ移され、

現在では金剛峯寺や東京国立博物館の所蔵品となり、その多くは重要文化財に指定されています。

また明治の神仏分離政策の下で、仏教色の強いものの多くも失われました。

しかしながら、それでも当社は今なお数多くの貴重な文化財を所蔵しております。その一部を御紹介いたします。

(画像をクリックすると説明文が表示されます)

国宝

国宝 国指定重要文化財

国指定重要文化財 葦手絵兵庫鎖太刀(あしでえひょうごぐさりたち)

葦手絵兵庫鎖太刀(あしでえひょうごぐさりたち) 牡丹造兵庫鎖太刀(ぼたんづくりひょうごくさりたち)

牡丹造兵庫鎖太刀(ぼたんづくりひょうごくさりたち) 獅子牡丹文兵庫鎖太刀(ししぼたんもんひょうごくさりたち)

獅子牡丹文兵庫鎖太刀(ししぼたんもんひょうごくさりたち) 獅子造鱗文兵庫鎖太刀拵(ししづくりうろこもんひょうごぐさりたち)

獅子造鱗文兵庫鎖太刀拵(ししづくりうろこもんひょうごぐさりたち) 木造狛犬(もくぞうこまいぬ)四対

木造狛犬(もくぞうこまいぬ)四対 木造鍍金装神輿(もくぞうときんそうしんよ)二基

木造鍍金装神輿(もくぞうときんそうしんよ)二基 金銅琵琶(こんどうびわ)

金銅琵琶(こんどうびわ) 後村上天皇宸翰寄進状(ごむらかみてんのうしんかんきしんじょう)

後村上天皇宸翰寄進状(ごむらかみてんのうしんかんきしんじょう) 法華経八帖(ほけきょうはちじょう)

法華経八帖(ほけきょうはちじょう) 県指定文化財

県指定文化財 かつらぎ町指定文化財

かつらぎ町指定文化財 面類

面類

銀銅蛭巻太刀拵(ぎんどうひるまきたちこしらえ)

銀銅蛭巻太刀拵(ぎんどうひるまきたちこしらえ)柄と鞘に鍍銀を施した銅板を巻き付け、柄には鍍金の花菱亀甲紋の装飾が連なり、全体の金具類も鍍金の花菱亀甲紋が飾られています。平安時代後期の作で、柄を強く反らせて刀身の反りの少ない形状は、この時代の特色です。現在は銀が黒化していますが、かつては白銀の地に金の装飾が映え、まばゆいばかりの輝きであったことが想像されます。まさに優美さと堅牢さを兼ね備えた他に類を見ない名品であり、類型のものがほとんど現存していない極めて貴重な文化財でもあります。正応6年(1293)の太政官牒写に記されている、元寇の際に鎌倉幕府が奉納した「御剣」の一振りとされています。(東京国立博物館寄託中)

銀銅蛭巻太刀拵(復元品)上野修路氏製作

銀銅蛭巻太刀拵(復元品)上野修路氏製作中世工芸研究製作者の故上野修路氏が、実物を詳細に調査して復元製作をしたものです。この拵の特色である、鍍銀された銅板をらせん状に巻き付ける「蛭巻」の技法の再現は困難を極め、技術的な問題を克服して完成に至るまで、実に三十年を要しました。(個人蔵)

葦手絵兵庫鎖太刀(あしでえひょうごぐさりたち)

葦手絵兵庫鎖太刀(あしでえひょうごぐさりたち)中世の武士が好んだ長覆輪と呼ばれる堅牢な造りの鞘に鍍銀を施し、水辺の風景の中へ「みきわ(水際)」「ちとせ」「さされいし」などの絵文字を散らした葦手絵が描かれています。その一方で帯取りには兵庫鎖が用いられている、武士の力強さと王朝貴族の優雅さを併せ持った太刀です。元寇の際に鎌倉幕府が奉納した太刀の一振りとされています。(東京国立博物館寄託中)

牡丹造兵庫鎖太刀(ぼたんづくりひょうごくさりたち)

牡丹造兵庫鎖太刀(ぼたんづくりひょうごくさりたち)柄の覆輪、飾鋲に牡丹文、鞘にも鍍金地牡丹文唐草の透彫を施し、兜金には獅子を象っています。帯取の紐には兵庫鎖を用いる、鎌倉時代に流行した姿をしています。その豪華絢爛さから、元寇の際に鎌倉幕府が奉納した太刀の一振りとされています。(東京国立博物館寄託中)

獅子牡丹文兵庫鎖太刀(ししぼたんもんひょうごくさりたち)

獅子牡丹文兵庫鎖太刀(ししぼたんもんひょうごくさりたち)柄の装飾は一部が欠失していますが、鞘には獅子牡丹文が毛彫りされ、帯取りには兵庫鎖が用いられています。鎌倉時代後期の作風で、元寇の際に鎌倉幕府が奉納した太刀の一振りとされています。(東京国立博物館寄託中)

獅子造鱗文兵庫鎖太刀拵(ししづくりうろこもんひょうごぐさりたち)

獅子造鱗文兵庫鎖太刀拵(ししづくりうろこもんひょうごぐさりたち)長覆輪の鞘に鱗文の透彫を施し、柄と鍔には牡丹文があしらわれています。足金物・鐺・兜金は獅子を象っています。帯紐の兵庫鎖は欠失していますが、技巧の凝らされた名品といえます。元寇の際に鎌倉幕府が奉納した太刀の一振りとされています。(東京国立博物館寄託中)

木造狛犬(もくぞうこまいぬ)四対

木造狛犬(もくぞうこまいぬ)四対かつて本殿の四殿にそれぞれ置かれていた狛犬です。いずれの社殿にどの狛犬が配置されていたかは、定かではありません。鎌倉時代後期の製作で、表情そして胸や脚の筋肉などの力強い表現が特徴です。ただし一体のみ室町時代に後補されたものがあります。(一対を京都国立博物館、二対を高野山霊宝館へ寄託中)

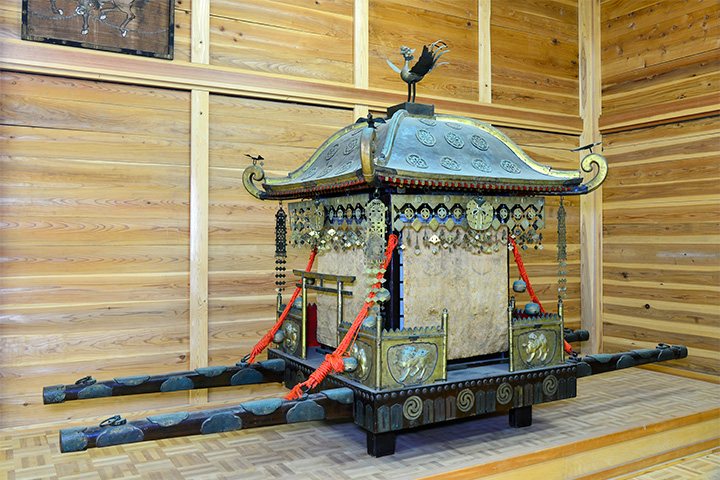

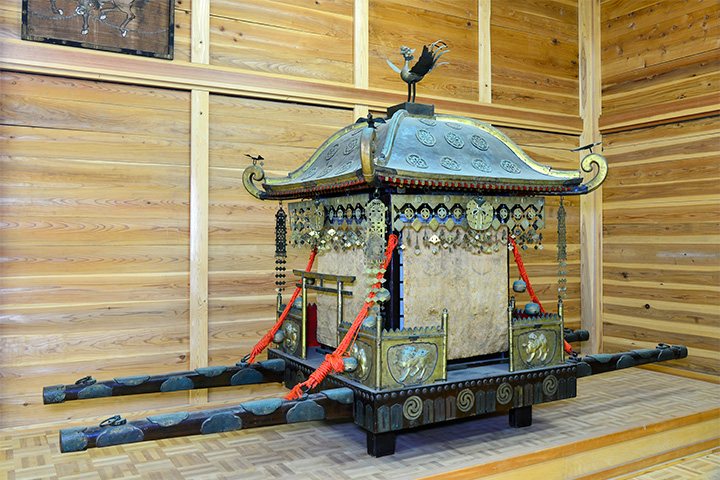

木造鍍金装神輿(もくぞうときんそうしんよ)二基

木造鍍金装神輿(もくぞうときんそうしんよ)二基屋根の頂きに鳳凰を飾る鳳輦と呼ばれる様式で、蕨手状の軒の先端には燕が配置されています。胴体部分は木製黒漆塗で、四面に紅地蓮華唐草紋金襴の帷帳を垂らします。その様式から室町時代の製作と想定されています。中世に当社より紀の川を下り、和歌の浦の玉津島神社まで神輿が渡御した「浜降り」の神事で用いられたとされます。

金銅琵琶(こんどうびわ)

金銅琵琶(こんどうびわ)金属製の小型の琵琶です。実際の演奏用ではなく奉納用の模型ですが、非常に精巧に作られています。鍍金・鍍銀を多用し、撥面には月と竹虎が描かれ、弦は鍍金した針金が張られた豪華な姿をしています。北条政子が第四殿の市杵島比売大神へ奉納したものと伝わります。(奈良国立博物館寄託中)

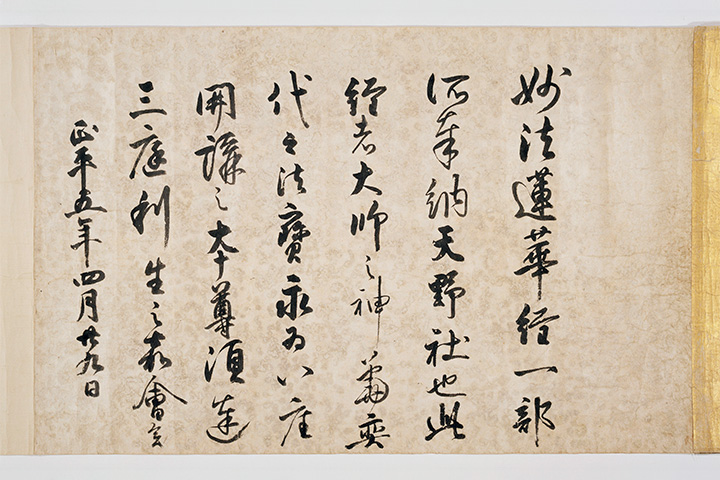

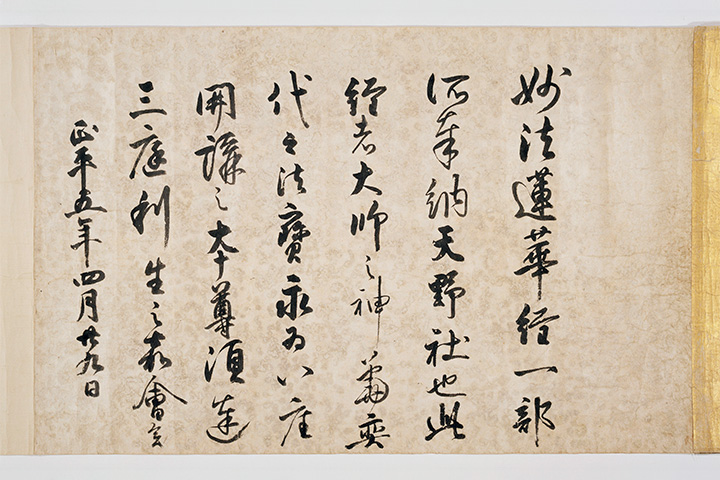

後村上天皇宸翰寄進状(ごむらかみてんのうしんかんきしんじょう)

後村上天皇宸翰寄進状(ごむらかみてんのうしんかんきしんじょう)御村上天皇が法華経八帖を当社へ奉納された際の、宸翰(天皇自筆)の寄進状です。(奈良国立博物館寄託中)

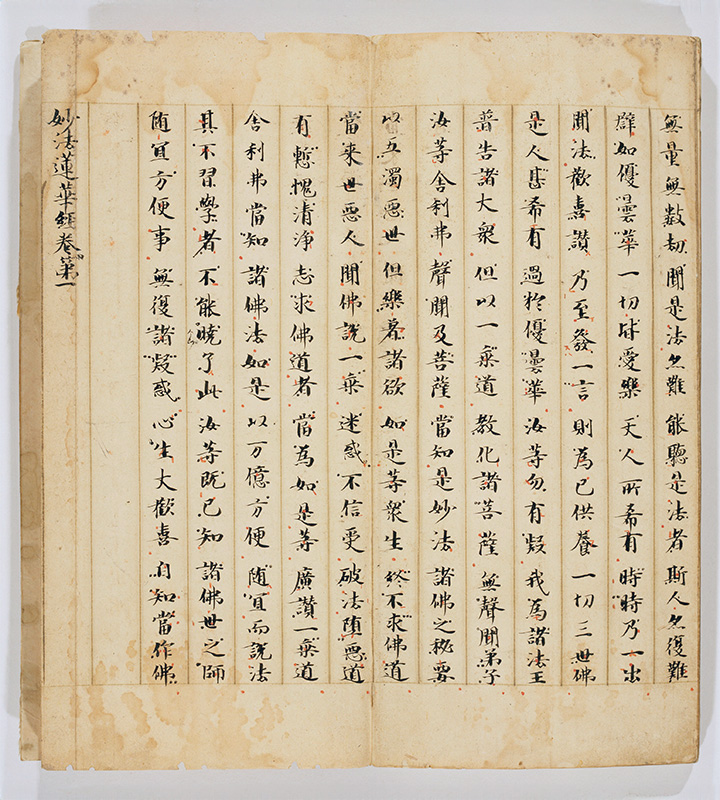

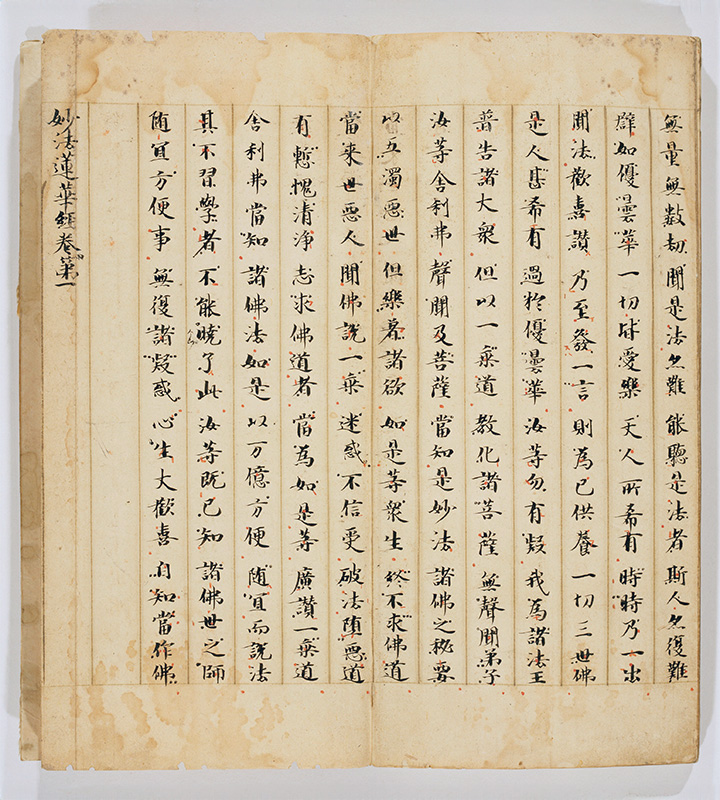

法華経八帖(ほけきょうはちじょう)

法華経八帖(ほけきょうはちじょう)妙法蓮華経二十八品を八帖の折本に納めたものです。弘法大師の真筆で、後醍醐天皇がご所持されたものと伝わります。(奈良国立博物館寄託中)

鉦鼓縁(しょうこのふち)一対

鉦鼓縁(しょうこのふち)一対火焔をかたどる中に、それぞれ龍と鳳凰が刻まれた一対の鉦鼓縁で、中央のくり抜かれた部分に鉦鼓を吊るして使用します。室町時代の作で、天野社舞楽曼荼羅供で演奏されたものと考えられます。(和歌山県立博物館寄託中)

鼓胴(こどう)三口

鼓胴(こどう)三口雅楽用の鼓の胴で、その両面に皮を張り、手のひらで打って演奏しました。桐の一材をろくろと鑿(のみ)でくり抜いて作られています。鎌倉から南北朝時代にかけての作です。(和歌山県立博物館寄託中)

瑞華双鸞八稜鏡(ずいかそうらんはちりょうきょう)

瑞華双鸞八稜鏡(ずいかそうらんはちりょうきょう)八つの角(稜)を持つ形状の銅鏡に、想像上の鳥である鸞が二羽と、やはり想像上の花である瑞華の紋が描かれています。その形状と文様から平安時代後期の作と想定されています。「紀伊続風土記」に、八百比丘尼が鏡を納めたとする当社の鏡池から、江戸時代の初めに菊水小鳥を刻んだ銅鏡が見つかったという記述がみえます。その八百比丘尼の鏡こそが、この銅鏡であるとも伝わります。(和歌山県立博物館寄託中)

天野社国次太刀

天野社国次太刀室町時代の刀工で、紀伊国粉河鍛冶の代表とされる国次一門の、四代国次が鍛えた太刀です。「高野鎮守丹生大明神御剱 国次 享禄二年五月吉日」の銘が刻まれ、奉納刀として製作され、享禄2年(1529)に奉納されたことがわかります。拵は兜金が鳥の頭を象った鳥頸太刀と呼ばれる形状です。国次一門の太刀は四振りが奉納され、それぞれ町指定文化財となっています。(和歌山県立博物館寄託中)

面類

面類丹生都比売神社には多くの雅楽面の名品が伝来しておりましたが、それらは金剛峯寺や東京国立博物館の所蔵品となっています。現在、当社が所蔵する面は、神事面や能面となります。

鼻高面 室町時代後期

鼻高面 室町時代後期 鼻高面 江戸時代

鼻高面 江戸時代神輿の渡御行列の先頭を練り歩く

猿田彦役が着用する面です。

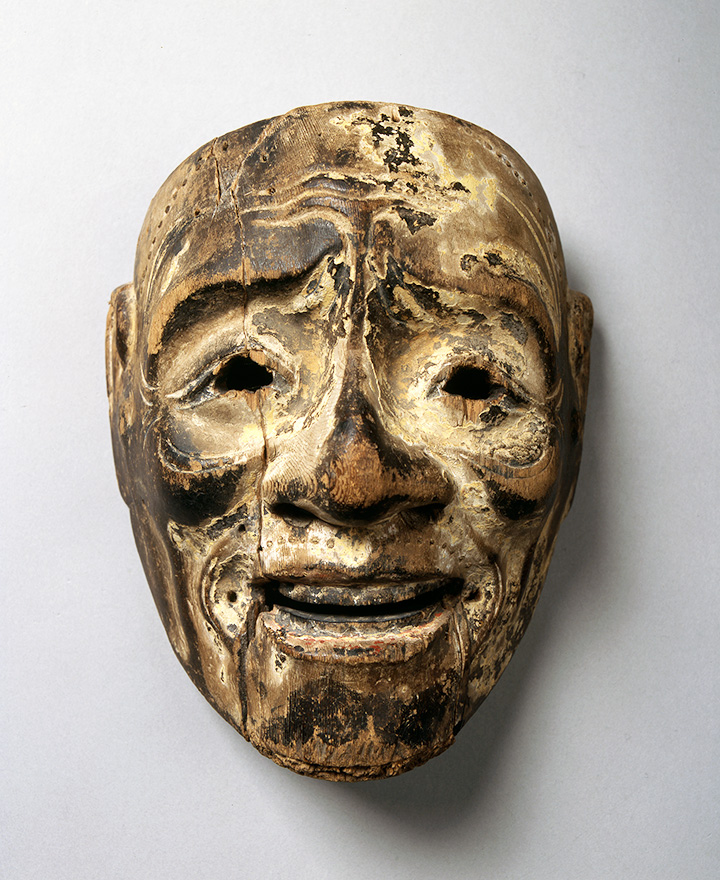

父尉(ちちのじょう)室町時代前期

父尉(ちちのじょう)室町時代前期 尉(じょう)室町時代前期

尉(じょう)室町時代前期御田祭で用いられた面です。

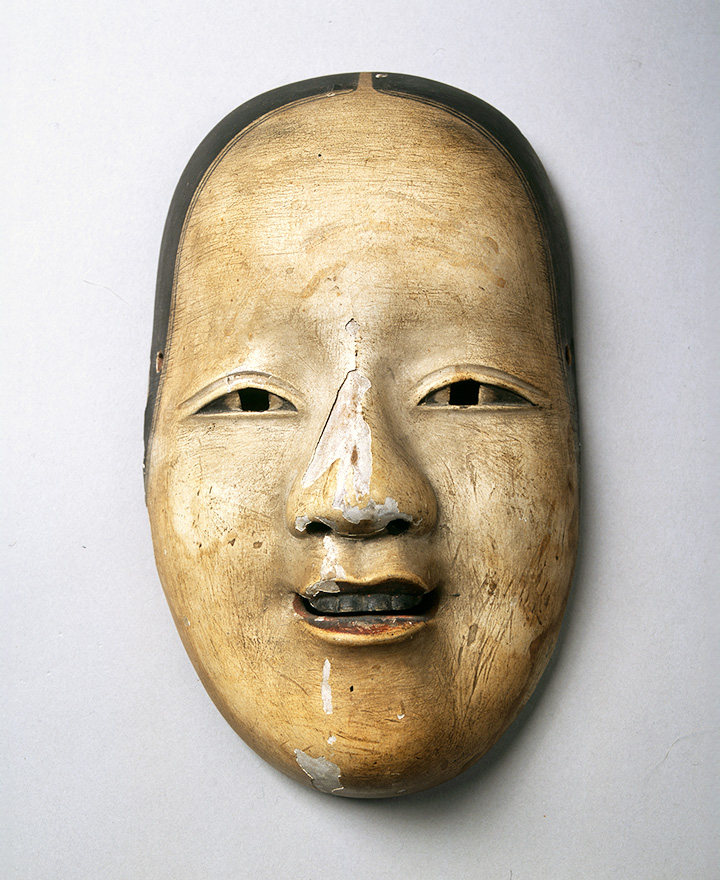

小面(こおもて)江戸時代

小面(こおもて)江戸時代 鼻瘤悪尉(はなこぶあくじょう)江戸時代

鼻瘤悪尉(はなこぶあくじょう)江戸時代江戸時代まで境内にあった

能舞台で用いられた面です。

獅子頭

獅子頭ほぼ同型で同じ大きさの一対の獅子頭です。箱型の形状が特徴的で、製作時期は江戸時代と考えられています。神輿の渡御行列では、神輿の前後を挟んで、この獅子頭が並びました。

〒649-7141

和歌山県伊都郡かつらぎ町上天野230

お電話:0736-26-0102

(毎日午前8時45分から午後4時30分)

![]()

![]()